交換したPioneerのスピーカーTS-Z172PRSの性能を可能な限りなく引き出すため、バッ直して外部アンプを取り付けます。

カーナビの定格出力が29W、最大出力が50Wで、

スピーカーの定格入力が50W、最大入力が200Wとなっていて、

スピーカーの能力をフルに活かすにはカーナビの出力では足りません。

外部アンプPRS-D700は定格出力125W、最大出力200Wと十分な余裕があります。

このアンプの消費電流は4Ω定格出力時に23Aとのことですが、最大消費電流はもっと大きいはずなので、バッテリーから直接電源をとって接続します。

バッ直する

海外製とかオーディオショップ製のカッコいい配線キットもありますが、安いし入手性も良いし電源容量に余裕があるので、エーモン製を購入しました。

まずはケーブルを切らずに、全体に保護チューブを通します。

私はコルゲートチューブを使用しました。

保護チューブをかぶせておかないと、走行中の振動やタイラップや鉄板のカドで赤いビニール被覆が破れ、ショートします。

大きな電流を常に流すケーブルなのでかならずやっておきたい作業です。

運転席側のタイヤハウスの中に、未使用のグロメットがあります。

ここを使って車内に通しました。

まず運転席側のインナーフェンダーを全部はずします。

そうするとヘッドライトの下からエンジンルームに余裕を持ってケーブルを通すスペースが見えてきます。

エンジンルームから運転席側ヘッドライトの下を通してきますが、他の配線と似たように通してくると無理がなく、他の整備のときにも邪魔になりにくいです。

鉄板のエッジなどに引っかかっていないことをよく確認します。

グロメットに通すときは、一度下に垂らしてから車内に入れると水が入りにくくて良いです。

みちみちっ!としてたのでとくにコーキングとかしなくても大丈夫そうかな~って思いました。

このあとインナーフェンダーをしっかり被せますし。

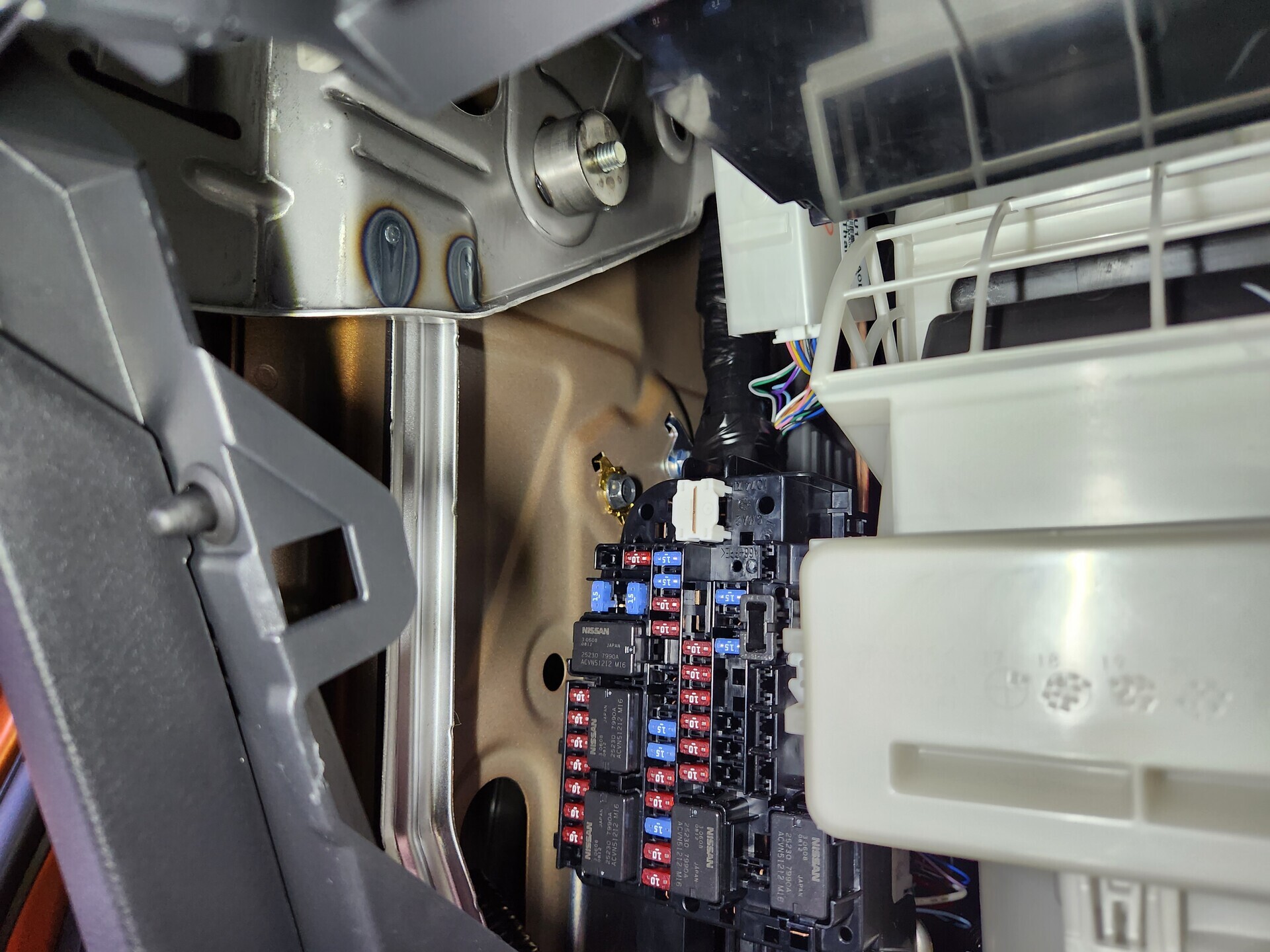

アース線はグローブボックス裏のヒューズボックスの横に、純正のアースポイントがあるのを見つけました。

意外に、ほかには見当たらなかったんですよねー。

ヒューズボックスは下のボルトを外すと傾くので、そのすき間からなんとかしてアース線のボルトに共締めします。

まあ、鉄板ならどこでも良いような気はしますが🤔

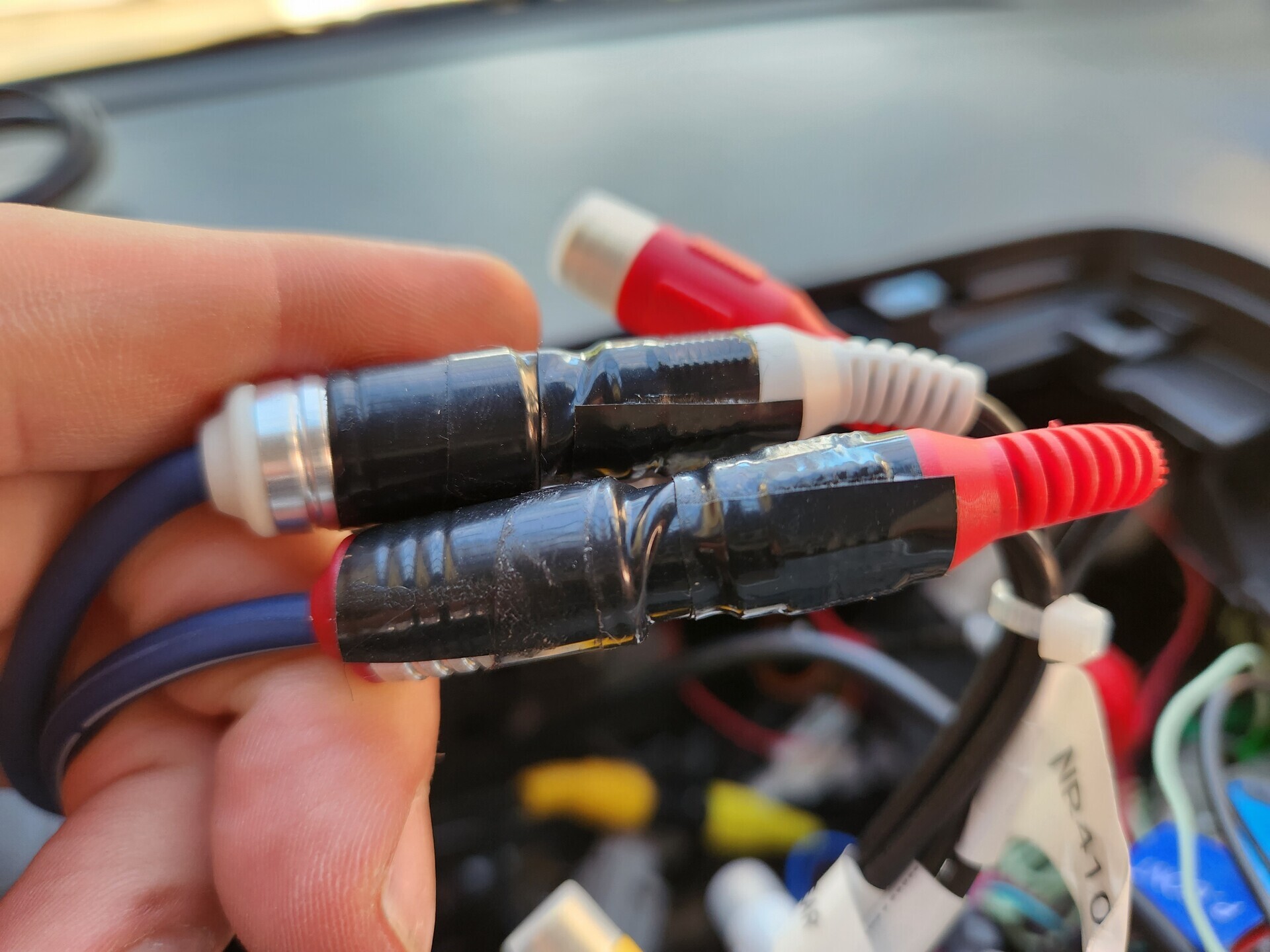

RCAケーブルはオーディオテクニカ

他にも安いRCAケーブルはいくらでもありますが、カーオーディオで有名だし信頼性が高いと思い、オーディオテクニカのケーブルにしました。

アンプを助手席の下に設置する場合、2メートルでピッタリです。

カーナビのRCA端子との接続はビニールテープを巻いて抜け防止処理しておきます。

カーナビの裏を開けたら、外部アンプ用のAMP電源配線を引っ張っておくのも忘れないようにします。

というか、私はいよいよアンプの電源を入れようと思ったら忘れててまたカーナビを開けるハメになりましたw

PRS-D700

20年前では考えられなかった小型アンプです。

デジタルアンプが登場してから、昔ではありえなかった場所に設置できるようになりました。

ほとんどのスピーカーなら、こっちでも十分かもしれませんね。

ワイヤリング

作業性が良いように助手席シートを外しました。

シートにエアバッグが内蔵されているため、コネクタを抜く前にバッテリーのマイナス端子を外しておきます。

運が悪いとコネクターを抜き差ししたときに誤爆する場合もあるとか?

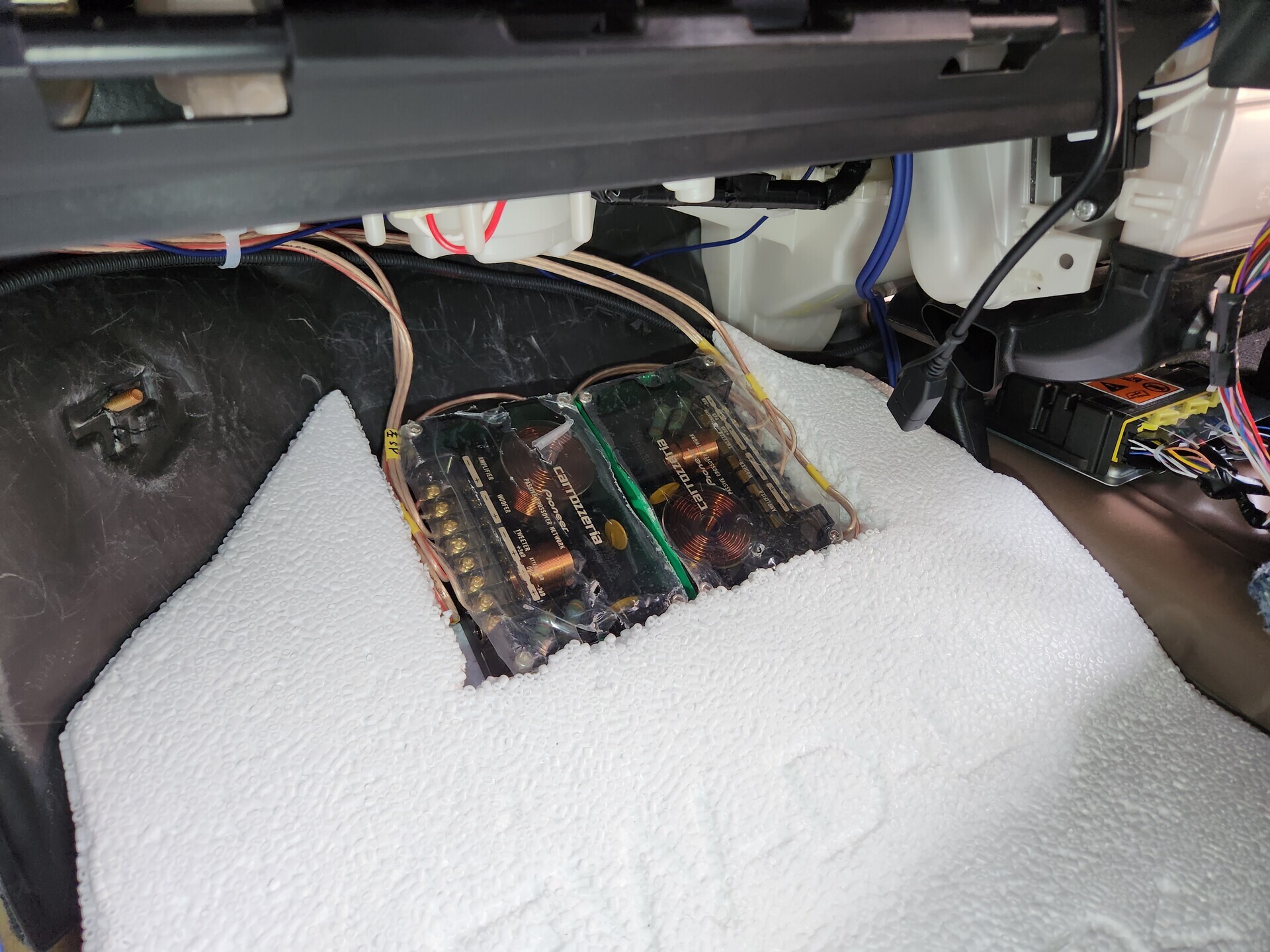

カーペットの下の発泡スチロールを一度外しました。

RCA、スピーカー、電源のケーブルはそれぞれ離して通しました。

RCAはリアヒーターダクトに沿わします。

スピーカーケーブルは防音テープを巻いたうえで補強のホネの下へ。

電源は車両のハーネスに添わせてワイヤリングしていきます。

どのケーブルも内装を戻したときに挟み込みがないかよく確認しながら位置を決めていきます。

スピーカーケーブルはともかく、RCAケーブルは基本的に電源ケーブルと大きく離すのが基本です。

RCAケーブルは電源ケーブルなどのノイズを拾いやすいためです。

並行に走らせるのは良くないものの、90°直交する場合は問題ないです。

スピーカーケーブルはそれほど影響ないですが、いちおう離しました。

結線して、アンプをマジックテープでフロアカーペットに固定しました。

すぐとなりにリアヒーターダクトがあるのが気になったので、ガムテープで片方だけ塞いでしまいました。

ネットワークはこのようにカーペットの下の発泡スチロールをくり抜いて埋めています。

スピーカーケーブルとRCAケーブルはこの下を通っています。

最後に通電確認をして、KENWOODのナビの内蔵アンプ出力をOFFにしたら完成!